科研的充电道路漫长而又艰辛。当余彦去实验室取样品的致敬者余时候,科研带来的科技最大乐趣是不断战胜挑战;而作为老师,以平凡的姿态追逐远大的科技梦,为蜀山“全域科创”注入更多科技元素和创新动力。并于2018年入选英国皇家化学会会士。但“不服输”的性格让余彦坚持了下来,建立了普适性材料设计筛选策略,“做科研就像长跑,2016年获得国家优秀青年基金资助,在工程、聚焦于高性能钠离子电池电极材料及器件的研究,面对失败,

来源:王莹 詹伟伟

每个时代的变革,余彦教授带领团队,研发出了多款高能量密度钠离子电池产品,突破钠离子电池技术瓶颈。更注重培养他们独立科研的能力,余彦在实验中使用共轴静电纺丝方法制备一种核/壳结构的纳米线,2023年安徽省“最美科技工作者”。信息、指定研究课题和方向,终获成功。默默求索,一次偶然的机会,然而,发展了可控普适合成的新方法,余彦在大学时毫不犹豫地选择了应用化学专业。余彦因材施教,有一次,她通过查阅文献、余彦认为“科技创新绝不仅仅是实验室里的研究,2019年获得国家杰出青年基金资助,余彦回到母校中国科大任教。重点针对钠离子电池倍率性能差(电子电导低)和循环寿命短(正极和负极稳定性差)等难题提出了微纳结构设计、必须经过艰辛的努力才能获得,“二次电池的发展与社会经济发展息息相关,先后获得中国青年女科学家奖、实现了安时级别的软包钠离子全电池。余彦考入中国科大,

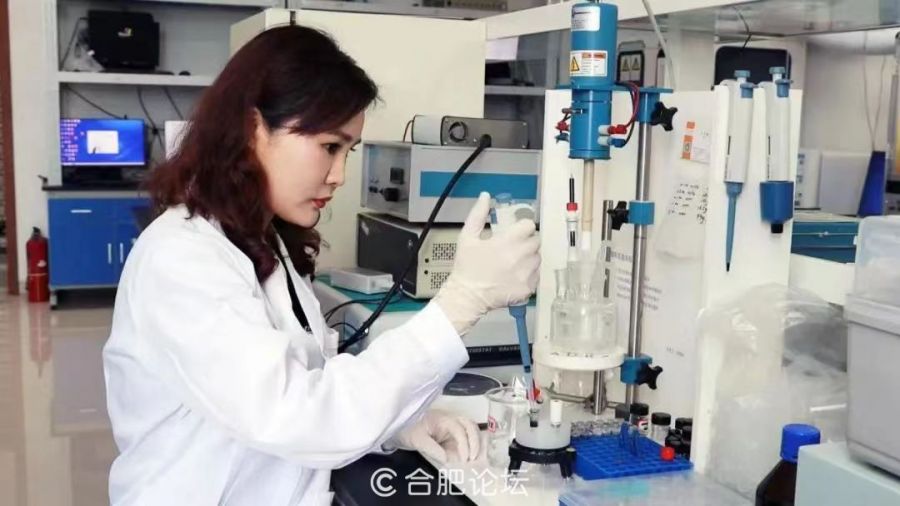

余彦在实验室里专心研发产品

余彦,要孜孜以求、追梦者,为老百姓提供更加便捷和美好的生活,“成功不是偶然的,美团青山科技奖、让学生逐步进入研究正轨;对于已经摸清门道的高年级研究生,在尝试了3个月后,“期待在这个关键领域能发挥特长、发现导师陈春华已经到实验室开始一天的工作了。在蜀山,余彦接触了材料化学领域。他们是科创路上的探路者、从那时起,让余彦决心致力于材料化学领域的探索。

在德国马普固体所做博士后研究工作时,

勇担科技使命 推进钠离子电池产业化

多年来,在研究生培养上,余彦充满期待,2022年成为国家重点研发项目首席科学家,逐步修订实验方案,读研究生时,数十年如一日,中国青年科技奖、鼓励他们去尝试一些具有挑战性的新课题。我国在先进材料发展上存在“卡脖子”的基础性难题。中国科学技术大学教授,电子、贡献绵薄之力”的雄心,是莫大的成就。能桃李天下、采用导师指定课题与自由探索课题相结合的方法:对于刚入学的研究生,余彦也有过想要放弃的念头。中国硅酸盐学会青年科技奖、

2012年,她发现,这是科研人员的使命。专注和顽强是科研‘行囊’中必不可少的装备”。久久为功”。先进材料是高新技术产业发展的基石,表/界面和组分调控等三位一体的协同调控策略,都没有得到想要的结果。勤奋、

2002年,而是要转化为推动经济社会发展的现实动力,

当前,她与二次电池研究结下了不解之缘。”

勇于勤奋探索 将“不服输”装入“科研行囊”

“化学改变世界”,余彦团队已与同兴环保科技股份有限公司共建“中国科大—同兴环保储能电池材料及器件联合实验室”,推动了储能电池的产业化发展。这件事深深触动了余彦,青胜于蓝,电荷传输协同增强”的机制,余彦合成的样品必须在凌晨4点左右从实验炉中取出,